人材育成とは?目的や手法・4つのポイントを解説

目次

- 人材育成とは

- 企業の人材育成における課題

- 人材育成の目的

- 人材育成についての企業の取組みの変化

- 人材育成と人材開発・組織開発との違い

- 人材育成の代表的な3つの手法

- 人材育成方針の策定の4つの大切な考え方

- 教育研修計画の作成

- 人材育成における課題の解決方法

- その他の人事育成の方法

- まとめ

企業の成長に必要な経営資源は、大きく「ヒト・モノ・カネ・情報」の4要素で構成されていると言われますが、「ヒト」という資源は、4要素の中でも最も重要な構成要素です。

なぜなら、他の3要素(モノ・カネ・情報)は、「ヒト」によって動かされ、使用されることで初めてその本来の役割を果たすことが出来るに過ぎないからです。

本コラムでは、企業の成長の最重要資源である「ヒト」が持つ能力を最大限に発揮させる人材育成について考えていきたいと思います。

人材育成とは

「人材育成」とは、『組織が戦略を達成するため、あるいは、組織・事業を存続させるために持っていてほしい従業員のスキル・能力を獲得できるよう、学習を促進する取組みのこと』です。

従来、人材育成は、人事部や人材開発部が行うという考え方が強くありましたが、現在では、会社の将来的な姿を見据え、その時々において必要となる能力を獲得できるよう、現場も含めて取り組む必要性が、強く認識されています。

企業の人材育成における課題

企業の人材育成における課題は、企業によって様々ですが、2021年に独立行政法人 労働政策研究・研修機構が公表している、人材育成と能力開発の現状と課題に関する調査(企業調査)の中では、以下のような課題が挙げられています。

●指導する人材が不足している

●人材育成をする時間がない

●人材を育成してもやめてしまう

●人材育成の方法が分からない

また、上記の他にも、以下のようなご意見もお伺いすることがあります。

●教育をしても成果は上がらないと考えている管理職がいる

●教育したくても、自分の知識が古くなっており、新しい技術に対応できない

人材育成に関する課題を抱えている企業が多いのですが、課題の多くは、これからご説明する内容を正しく理解し、人材育成に取り組んでいただければ、解決できることが多くあります。

それでは、人材育成の目的から見ていきましょう。

人材育成の目的

そもそも、企業活動の目的は、大きくは「組織・事業の存続」と「組織戦略の達成」の2つです。これらを人材育成の観点からとらえれば、人材育成の目的は、次のように表現できます。

(1)組織・事業の存続のための「ヒト」の育成

組織・事業の存続には、優秀な人材を育成し、組織内に維持していくことが必要です。

雇用の流動化(転職が行いやすくなる)が進展している近年では、若年層においては特に、有意味でやりがいある仕事を志向する傾向が強くなっています。

人材育成により、仕事の幅が広がり、個人の生産性が向上することで、成長実感が得られることは、エンゲージメント(働きがい)の向上につながるとともに、優秀な人材の離職を防止する効果が期待できます。

(2)組織戦略を達成するための「ヒト」の育成

組織戦略を達成するためには、以下の育成を行わなければなりません。

〇担当業務のプロとしての知識・スキルを身に付け生産性を向上する

〇企業活動のグローバル化や技術革新に対して新しい知識・スキルの吸収する

〇経営環境の変化に、自律的に行動できるようになる

個人の成長を待つだけではなく、企業として積極的にサポートする人材育成が、組織戦略を達成する近道となるはずです。

人材育成についての企業の取組みの変化

人材育成に関する企業の取組みは、近年大きく変化をしています。ここでは、その変化について見ていきたいと思います。

(1)1980年代以前の人材育成

人材は、企業を維持・運営していくための代替可能な材であるとともに、管理の対象として認識され、人材への教育に関する支出は削減したいコストであると考えられていました。

そのため、職務に必要な知識・スキルの向上は、現場でのOJTに任せきりとなる傾向が強く、人材育成は「人間的成長(ヒトづくり)」が目標の中心で、入社時や管理職昇格時に行われる階層別研修が、企業としての人材育成の中心でした。

(2)1980年代の人材育成

欧米で展開されてきた人的資源管理(Human Resource Management=HRM)という概念が知られるようになり、人材は企業の競争力の源泉となる重要な経営資源であると認識されるようになりました。

同時に、人材育成も単に「人間的成長」といった曖昧な目標で語られるのではなく、「知的生産性の向上」「競争力の向上」といった経営戦略に沿った明確な目標を与えるものとなり「知識・スキルの修得」が、重視される傾向が強くなりました。

(3)1990年代の人材育成

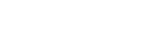

コンピテンシー(高い水準の業績を上げることが出来る個人の行動特性)に基づく人材育成の考え方が、日本でも知られるようになりました。

コンピテンシーを用いた人材育成では、「好業績者に共通するコンピテンシーを発揮している者は、高い業績を水準の業績を上げることが出来る」という仮説のもと、どのようなコンピテンシーを開発・向上させるべきかが明確となりました。

人材育成に関するアクションプランが立てやすくなった半面、研修等による「知識・スキルの修得」だけでなく、業務を通じた現場での学びと行動の実践、自己啓発を含めた学習活動の促進等様々な場面での人材育成が必要と考えられるようになりました。

(4)最近の人材育成の傾向

最近の人材育成では、リスキリングが注目されています。リスキリングとは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する、又はさせること」と定義できます。

急激な経営環境の変化に対応して、ビジネスプロセスを根本から変える取組みが求められる現在の状況では、OJTでは身に付けることのできないスキルを習得するために行うものがリスキリングであり、営業職や事務職などあらゆる人材に様々なリスキリングが必要とも言えます。

又、リスキリングを行うことで、衰退分野から成長分野への人材の異動を可能にし、生産性向上や賃金の向上を図ることが可能となります。

人材育成と人材開発・組織開発との違い

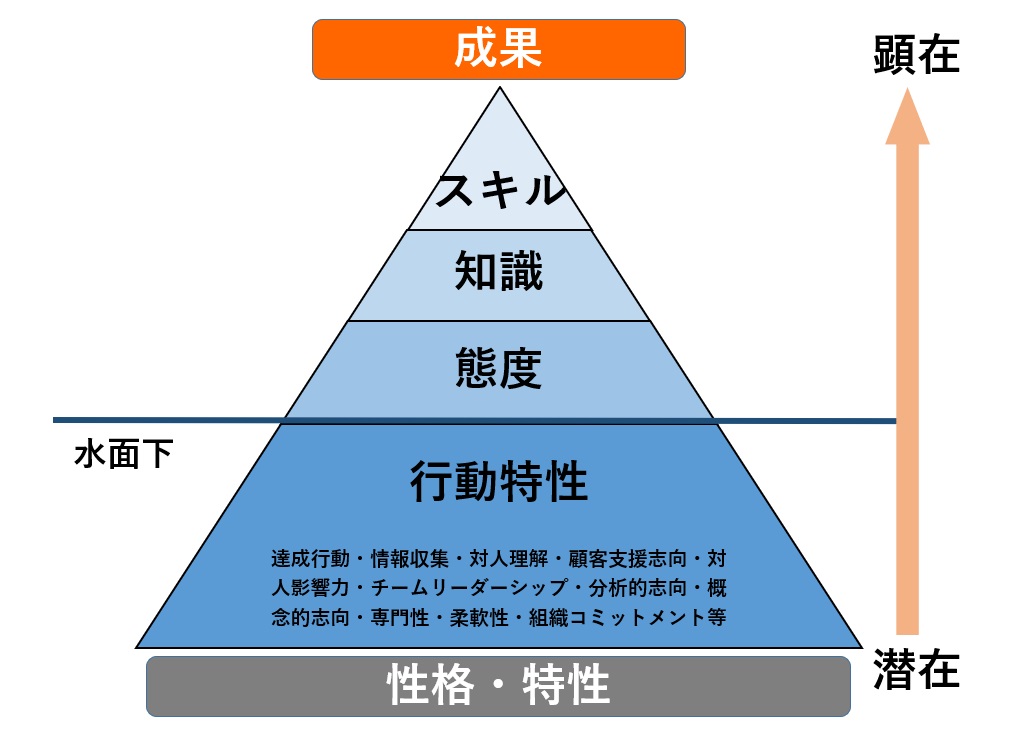

人材育成と混同される言葉に人材開発と組織開発がありますので、整理しておきます。

人材育成と人材開発とは社内外の研修やOJTなどを通して、社員の仕事に対する意識・スキル・能力を高め、生産性を向上させる目的で行われることは共通していますが、対象と目的に異なる部分があります。

人材育成の対象は、主に新入社員・若手社員・管理職といった階層で設定しており、不足しているスキルを新たに身に付けさせることで、個々の業務推進力を強化させることが目的となり、以前から多くの企業が取り組んできました。

これに対して人材開発は、階層ではなく従業員個人に注目し、全社員を対象にしています。スキル・能力の取得状況を確認し、キャリアパスを通じて活用しパフォーマンスを最大化させることや不足するものを習得させることを通じて、個人だけではなく組織全体の力を高めていくことが目的となります。先ほどご説明した人的資源管理に基づく考え方であると言えます。

一方、組織開発は、会社などの組織で働く人と人との関係性を高め、組織を活性化させる取組みや支援を実施することです。人材育成により個人の能力を高め、シナジー効果として組織の能力も高めることを目指す組織レベルでの学習を促す取組みです。

冒頭でもお話しした通り、「人材育成」とは、社員を企業の成長・発展に貢献できる人材として育成することですから、人材開発や組織開発も人材育成と不可分であることがご理解いただけると思います。

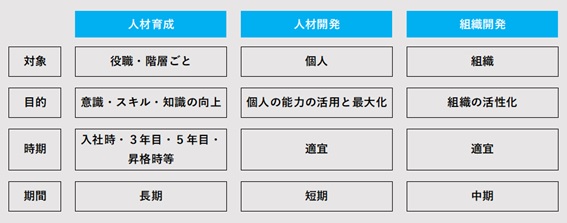

人材育成の代表的な3つの手法

組織における人材育成の手法の代表的なものには、OJT、OFF―JT、自己啓発(SD)の三つがあります。それぞれについて、詳しく見ていきます。

(1)OJT

職場内で実際の仕事を通じて知識や技術を身に付けるという現場重視の人材育成方法です。

仕事だけでなく企業の風土や文化も吸収しながら、短期間で効果を上げることを目指します。

実務に必要な知識やスキルを、経験を通じて学ぶことが出来るため即戦力化しやすいというメリットがあります。

一方、発生した機会に応じた場当たり的な指導となり易く、体系的でないケースや、教育担当者のレベルによる影響により効果に差が出る可能性があり、適任と思われる教育担当者の選出が重要なカギとなります。

(2)OFF―JT

職場外で受ける教育訓練で、日常の業務を離れて行われる集合研修です。新入社員研修、管理職研修、職務別研修、技能別研修など計画的体系的な研修が可能です。

大手企業では、自社の講師で行う場合もありますが、研修会社などで行われているセミナーに参加させるケースや、研修会社から講師を派遣してもらい、社内や社外の会場で実施される集合研修などが一般的です。

最近ではコロナ感染防止や、地方勤務者の出張費の削減などからWebを使って行うことも増えてきています。

OJTと異なり、体系的・計画的に行え、質の均一化も図れ、現場に適任な教育指導者がいない場合などの対応策としても有効です。

一方、現場の実態に完全にフィットしない場合や、研修の費用や実施までの準備に日数がかかることがデメリットと言えます。

(3)自己啓発

自己のニーズと興味に応じて、その能力を向上させるために自発的に行う個別の能力開発です。

自己啓発援助制度により、費用や教材の提供など、企業からの補助や支援が設定されているケースも見受けられるようになっています。

具体的には、資格取得費用支援制度や資格取得報奨金制度、オンライン学習サービスの利用資格を希望者に付与するなど、社員が自発的に学ぼうとした際に、金銭的負担を軽減する仕組みが主流と言えます。

自発的な学習ですから、教育効果が高いはずですが、自己啓発を強制すると自発性が薄れモチベーションが低下する可能性や勤務時間に含むのかという人事管理上の問題も起こる可能性があり、制御がしにくいというデメリットがあります。

従来、日本の企業では、OJTと本人の自発的な自己啓発が人材育成の主たる柱とされてきました。近年では、現場での教育体力の減少や教育できる管理職の不足などにより、OFF―JTが見直されてきています。

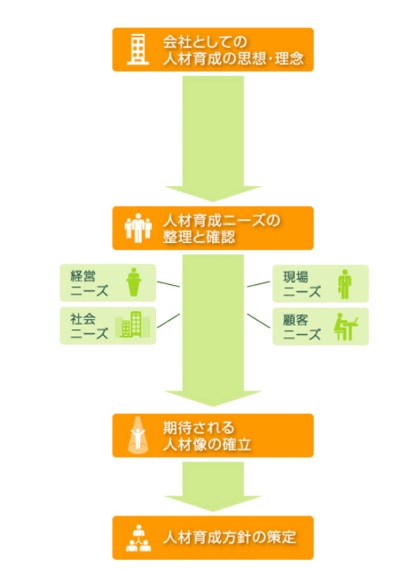

人材育成方針の策定の4つの大切な考え方

人事育成方針の策定は、人材育成担当者が、経営と現場とコミュニケーションしながら、コンセンサス(意見の一致)を得ていく、大変重要なプロセスであり、人事戦略の一つとして位置づけられます。

人事育成方針の策定の大切な考え方には以下の4つがあります。

●会社としての人材育成に対する思想・理念を共有する

●人材育成ニーズの整理と確認

●期待される人物像の確立

●人材育成方針の策定

それでは、詳しく見ていきましょう。

(1)会社としての人材育成の思想・理念の共有

人材育成は、企業の経営理念や経営方針を実現し、企業の発展を支える人材を育てることですから、経営戦略に沿ったものでなくてはなりません。

同時に、「ヒト」が、「モノ・カネ・情報」という経営資源を使って、企業のパーパス(「何のためにこの会社があるのか」という、企業の最も根本的な存在意義や究極的な目的)を実現する主体であることから、人材育成は企業の最重要経営課題であることを経営層や現場責任者にしっかり認識してもらい、理解と協力を得ておくことが大切です。

(2)人材育成ニーズの整理と確認

経営戦略に沿った、人材育成を行うためには、現状を分析し、経営戦略の実現のための人材育成ニーズの整理と確認を行う必要があります。

現状分析のために、企業の外部環境である「社会」「顧客」のニーズを、内部環境としての「経営者」「現場」のニーズを情報収集やヒアリングするなどの方法により調査します。

現状分析の段階で、「経営者」「現場」のニーズをしっかり整理・確認をすることで、経営層や現場責任者の理解と協力を得られやすくなります。

(3)期待される人材像の確立

現状分析により、人材育成のニーズとして、職種別(企画・営業・製造・事務など)や階層別(経営層・部長層・課長層・若手など)のニーズや、緊急で対応しないといけない事項や中長期的に対応すべき事項など様々な切り口で人材育成の課題が出てくると思われます。

人材育成担当者として、整理を行ったうえで、経営層との打ち合わせを行い、経営戦略に沿った、期待される人物像を確立しましょう。

(4)人材育成方針の策定

以上の⑴から⑶を行った段階で、階層別に望まれる人物像や職種別に特定のスキルを必要とする人数などが大枠として出来上がってくはずです。

この大枠を踏まえて、人材育成方針を策定します。人材育成方針は短期・中期・長期の切り口で立てることが望まれます。

例えば、女性管理職の人数増加などは、中長期の人材育成方針に盛り込むことが必要です。

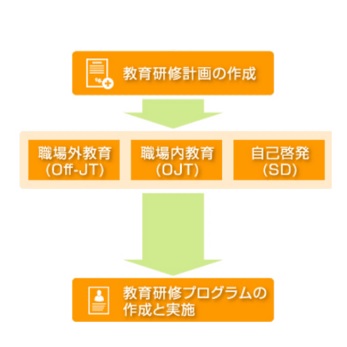

教育研修計画の作成

決定された人事育成計画に沿った形で、教育研修計画を作成し、具体的な研修内容を決定していきます。

重要なポイントは以下の2つです。

●年間計画の策定

●研修プログラムの作成と実施

(1)教育研修計画の作成

教育研修計画は、年度ごとの教育計画です。人材育成の大計画である人材育成方針との連動を考慮する必要があるます。

又、人材育成の緊急度と課題によっては、人の変化にはある程度の時間がかかることを理解し育成期間も考慮して、職場外教育(Off-JT)・職場内教育(OJT)・自己啓発(SD)を有機的に組み合わせた研修計画を作成することが必要です。

(2)研修プログラムの作成と実施

具体的な研修プログラム策定には、次の3つの項目を決定する必要があります。

①なぜ学ぶことが必要なのか(学ぶ理由)

教育研修計画策定までのステップで浮かび上がった、期待される人材像と現実とのギャップが学ぶ理由となります。目的を明確化し職務別や階層別ごとに対象者を選定します。

②どんなことを学んでもらい、変化してもらうのか(学習者の変化)

対象と目的に応じて、具体的なプログラムの策定を行います。人材育成は、学習者の行動に変化が生まれなければ、成功とは言えません。

「知識」・「行動」・「意識」の三つの観点から、実効性の高いプログラムを策定していきます。

研修終了時のアンケートに、「総論としては分かったが、もう少し具体的な内容が聞きたかった」などの記載があるときは、「知識」の面では評価されていても、「行動」につながるプログラムが十分でなかった可能性があります。

又、実際に、現場で「行動」をしてもらうためには、「意識」の変容までを考えていく必要があります。

③どのような変化を現場に導くのか(学びの適用・転移)

学びの適用・転移とは、「研修の中で学んだ知識やスキルを仕事に役立て持続する」ことです。

そのためには、研修実施後のアフターフォローも行い、現場責任者とも協力し、以下を進めていきます。

・研修で学んだことを上司に報告し、現場上司からのサポート・指示を受け、研修内容を試行すること。

・学んだことを実践しているか追跡・評価すること。

当たり前のようですが、ここまで出来ている企業は少ないのも事実です。本章の最初に述べた通り、会社としての人材育成の思想・理念の共有が出来ておらず、上司の協力を得ることが出来ていない可能性があります。

人材育成は、最も重要な経営課題の一つであることを、是非、全社で共有していきたいものです。

【関連する研修プログラム】

・教育体系構築研修

人材育成における課題の解決方法

人材育成における様々な課題については、今まで述べてきたことで、解決できるはずですが、ここで重要なポイントをまとめておきます。

(1)人材育成方針作成時に、現状を把握し、課題のコンセンサスを取る

まず、人材育成方針を作成する際に、経営層だけでなく、必要に応じて、現場の管理職や社員からのヒアリングも行い、現状を把握し解決すべき課題を見つける必要があります。

現状の問題に加え、今後のあるべき姿に対する課題なども具体的に設定することで、社内の人材育成に対するコンセンサスが形成され、会社一丸となった教育体制を構築できます。

人材育成における目標や方向性を明確にすることで、現場の教育担当者と育成される側の両方の人材育成への意識向上に役立ちます。

(2)マネジメント側の教育も強化する

OJTにおける教育担当者となる管理職やリーダー側に、マネジメント能力や教育スキルが足りないと、部下の人材育成に高い効果は期待できません。

部下教育に時間が割けないと考えている管理職やリーダーは多いですが、後ほどご説明する「1on1ミーティング」「コーチング」の手法を身に付けることで、部下指導を短い時間で効率よく行うことができます。

管理職やリーダーの日常業務への影響を軽減するためには、社外の研修会社等の利用も検討しましょう。

(3)研修効果の把握を行う

研修を行った際に、その効果を検証することが必要です。研修の目的は、学習者が、行動変容し、生産性が向上しなければ意味がありません。

まず、受講後に研修で学んだことを活かし、業務にどう反映させていくかを自己申告してもらい、管理職が承認し、成長に関してサポートを行うことが重要です。

このプロセスにより、本人と管理職が同じ目標や方向性を目指す風土が根付き、組織の活性化や個人のモチベーションアップを通じてエンゲージメント(働きがい)の向上につながり、優秀な人材の離職を防止する効果も期待できます。

その他の人事育成の方法

(1)メンター制度

メンター制度は、若手や中堅社員、管理職等に対して先輩やベテラン社員が相談役(メンター)として支援する制度です。

メンターは、気軽な形で社内相談できる仕組みとするために、学習者であるメンティーとは異なる部署から選任します。

メンター制度には、社員の成長促進や悩みの解消によるパフォーマンス向上、また、新人向けであれば、即戦力化の促進や離職防止、組織社会化の促進といった効果が期待できます。

【関連する研修プログラム】

・メンター研修

(2)コーチング

職場で行われるコーチングとは、上司と部下が、対話を重ねることを通して、部下が目標達成に必要なスキルや知識、考え方を備え、行動することを支援するプロセスです。

上司からの命令や指示で部下を強制的に動かすのではなく、対等な立場で、部下の不安・課題・理想などを話してもらい、質問を繰り返すことにより、自身の中で解決策を導き出し、行動に繋げてもらいます。

【関連する研修プログラム】

・コーチング研修

(3)1on1ミーティング

1on1ミーティングとは、1~2週に一回程度、上司と部下が15分から30分ほど行う1対1の定期的なミーティングです。

1on1ミーティングの頻度や所用時間に決まりはありません。業務と照らし合わせながら、お互いに負担がない範囲で定期的な場を持ちます。

基本的にミーティングのトピックスは部下が直面している課題や不安などになります。

上司はその課題解決や部下の目標達成などを支援しますが、成果を出すことが前面に出るのではなく、部下の自律的な成長を目指します。

1 on 1ミーティングとよく混同されるのが、コーチングです。

1 on 1ミーティングは「場」のことであり、コーチングは「手法」です。

つまり、1 on 1ミーティングという「場」に必要があればコーチングという手法を使うこともありますし、必要がなければ使わないこともあります。

まとめ

人材育成は一朝一夕にできるものではありません。人事教育担当者と現場が協力し、効果検証を行い、人材育成の方法を繰り返し改善しながら、人材育成活動を継続していくことが必要です。

本コラムで見てきた人材育成のポイントを意識していただき、会社の中で活躍し続けられる人材を育成していただけたらと思います。

ビジネスセミナーを探す

各分野に精通した専門の講師陣による実務重視のセミナー内容と社員教育に必要な体系的な階層別プログラムラインナップをご用意。最新情報をキャッチアップできるセミナーも随時開催中。

セミナーサンプル

-

人事制度と賃金・賞与制度の基本と実践ポイント

1.研修の狙い

「人事・処遇制度」は社員にとって最も関心の高い制度であり、一方で永遠の経営課題ともいわれ、特に「働き方改革」が叫ばれる昨今では、最も重要な経営課題ともいえます。日本ではさまざまな人事・処遇制度がありますが、最も大事なポイントは「自社の現場でうまく機能する」制度をつくり、運用することです。自社に合う人事制度とは何なのか、自社の社員のやる気につながる賃金・賞与制度をどう見直し、実践したらよいのか、その実践ポイントを多くの事例をもとにベテラン講師が解説いたします。

2.プログラム内容

1.「人事」は最も重要な経営課題!-目的と重要性-

2.日本における「人事制度」の考え方と特徴とは!?

~最近話題のジョブ型・成果型は本当に日本でうまくいくのか?~

1)さまざまな制度のメリット・デメリット

2)自社の状況に合った「状況対応型人事」の捉え方

3. 自社に合う組織と人事体系のつくり方

1)組織を見直す際の実践ポイント

2)自社流の「人事体系」のつくり方

【実例】に見る、自社に合う人事体系の特徴とポイント

3)昇格・昇進基準のつくり方

4)人事体系を見直す際の実践ポイント

4.「人事」の基本は“適材適所”にあり!

1)「適性」に合った人材活用のポイント

2)社員の適性の見抜き方

5. 日本における賃金制度の特徴

1)日本における賃金の3 つの決め方【事例】

2)日本の代表的な賃金体系と課題

6.自社に合った賃金制度のつくり方とポイント

1)自社に合う賃金制度を見直す際のキーワード

2)さまざまなパターンに見る賃金制度の特徴と実践ポイント

(1)(積み上げ型基本給+定額手当)パターン

(2)(年齢給+職能給+定額手当)パターン

(3)(開差型基本給+レンジ型手当)パターン

(4)(成果・職責給)パターン

7.自社に合った賞与制度と見直し方【事例】

8.賃金・賞与制度の実践上のポイント

9.賃金・賞与制度の導入・運用時の留意点と実践ポイント

1)導入時、運用時の法的側面と規定上の留意点

2)賃金・賞与制度を自社で機能させる実践ポイント

-

採用活動の基本と5つの実務ポイント

1.研修の狙い

新型コロナウィルスの影響により、企業は大変な局面を迎えました。また、「働き方改革」により労働時間削減の対応も迫られ、人材の確保・定着は、今後ますます重要な課題となります。 本セミナーは、新型コロナウィルスの収束後も見据えながら、今、大切にしなければならない採用の本質的なあり方を理解し、採用活動の流れとポイントを基本から習得することを目的としています。新任や経験の浅い採用担当者、各部門で採用に携わる方々でも基本から理解でき、明日からの実務に活用いただけるセミナーです。

2.プログラム内容

はじめに

0)新型コロナ後の動き

1)採用は「選ぶ」活動から、「選ばれる」活動へ

2)採用環境の現状

<1>人口減少の影響

<2>中途市場

<3>新卒市場

3)「選ばれる」時代にしなければいけないこと

4)最近の採用業界の動き

5)採用活動のよくある課題

1.採用計画の立案

~どんな人が欲しいかを考える~

1)求める人材像は?

2)企業ステージと採用すべき人材像

3)“持ち味”を意識して人を見てみる

4)欲しい人材像を社内で見える化する

2.採用プロモーションの方法

~どうしたら出会うことができるかを考える~

1)さまざまな採用プロモーション

人材紹介、イベント、求人サイト(リクナビ、マイナビ等)、ちらし、

PR手法を使った発信情報(記事広告)、ハローワーク、

自社発信のインターネットツール(web、ブログ、Facebook等)、

学校、知り合い、知り合いのつて

2)バイラルマーケティング(口コミ)をどう作っていくか?

リファラルマーケティングとの違いを考える

3.応募者対応、採用面接の実践

~どうしたら振り向いてくれるかを考える~

1)刻々と変わっていく転職者の心に対応した情報提供

2)適切なタイミングによる適切な情報提供

3)面接時のヒアリング方法

<1>新卒、第二新卒

<2>中途

4)質問をする際の注意点

5)採用に関わる人の布陣

6)面接後に「本当にありがとうございます!」と言っていただく面接

4.応募者・内定者フォローの実践

~どうしたら入社してくれるかを考える~

1)採用シーンでの3C(Customer、Competitor、Company)を考える

2)自社のアピールできる点、気にしなければならない点

5.人材教育と定着率を高める方法

~どうしたらずっといてくれるかを考える~

1)報酬の全体的なバランスをとる

2)新たな働き方と人事制度

3)教育訓練のしくみの作り方

4)社員と会社の義務と権利

5)採用失敗の費用 ~給与明細、保険料、人件費の関係

-

監督者・管理者のための労務管理の重要ポイント

1.研修の狙い

長時間労働やメンタルヘルス、セクハラ・パワハラや非正規社員をめぐるトラブルなど、職場における労働問題はますます増加し、かつ複雑化しております。これらの労働問題を未然に防止、軽減するには、現場の監督者・管理者が部下との信頼関係を確立しながら、労働関連の法律を広く理解し、様々な事案に適切な対応をしていくことが不可欠と言えます。

本セミナーでは、人事や法務の担当者でなくても理解できるよう、現場でよく直面する事例を踏まえて、実務視点で解説をします。法律知識のない方、マネジメント経験のない方でもご参加をおすすめします。2.プログラム内容

1.日本版同一労働同一賃金関係

Q1) 実務はガイドラインに沿って賃金項目を見直す必要がありますか

Q2)各賃金項目について最高裁判決を含めた判例はどのような状況となっているのですか

Q3)現役者と定年後再雇用者が同一労働になっているのですが、パート・有期法9条違反となりますか

Q4)従業員や合同労組から<1>賃金格差の有無、<2>格差の理由、<3>格差の「合理性」の説明を求められていますが、どう対応すればよいのですか

Q5)同一労働同一賃金における行政指導(助言、指導、是正勧告)及び企業名公表はどういう状況ですか。また、行政指導にどう対応すべきですか

Q6)個別紛争解決制度や調停の申請があったら、使用者はどのような対応をとればよいのですか

2.労働時間関連

Q7)36協定をどのように記載して届け出ればよいのですか

Q8)時間管理にタイムカード、ICカードの導入は必要ですか

Q9)始業前(パソコン立ち上げ)と終業後(業務の継続)で時間管理の実務上の差があるのでしょうか

Q10)営業手当などの固定支払で、残業代を支払わなくてもよいのでしょうか

Q11)残業申請もせず単にタイムカードで残業代を請求する部下に対してどう対応すればよいのですか

Q12)就業時間外に携帯電話のスイッチオンに賃金が発生しますか

Q13)持ち帰り残業や自宅で業務上のメールを時間外に確認するのは残業ですか

Q14)1ヶ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制の差異は

Q15)フレックスタイム制において、フレキシブルタイムは必要ですか

Q16)昼食を食べに外出した部下が交通事故にあうと業務災害になりますか

Q17)日曜から出張に出かける場合、日曜は出勤扱いになりますか

Q18)休日出勤命令を子供との約束で拒否できますか

Q19)退職時に一括休暇を申請されたら

3.ハラスメント関連

Q20)セクハラ・マタハラ・パワハラとはどのような行為類型ですか

Q21)LGBTとは、どういう意味ですか。上記Q20のハラスメントとどのような関係にあるのですか

Q22)部下の希望する仕事をさせなければならないのですか

Q23)ハラスメントを受けていると申告があった場合の対応の仕方は

Q24)服務規律違反者に厳しい指導をしてはいけないのですか

Q25)部下を注意、指導する際のポイントは(録音テープの存在と部下の性格)

Q26)パワハラは、部下の精神障害の原因と本当になるのですか

Q27)「夕食」に上司から誘われたら、女性従業員はどのように対応するように指示すればよいでしょうか

Q28)職場外の私的行為であっても「酒」に関して厳しい規制をしてもよいでしょうか

Q29)リモート下におけるパワハラの注意点は

4.健康管理関連

Q30)部下に命じる時間外労働の限度の目安を教えてください

Q31)部下の病気や障害の有無を会社に確認してもよいのですか

Q32)発達障害を有する部下は、どのような対応が必要でしょうか(アスペルガー、注意欠如多動性障害等)

Q33)身体・精神疾患の兆候がある部下に健康診断や通院を命じられますか

Q34)欠勤を認めるようにとの主治医の診断書が提出されたらどう対応すればよいのですか

Q35)休職中の部下から「復職可能」の診断書が提出されたら

Q36)働き過ぎやパワハラで精神障害になったと言われたら

5.私生活関連

Q37)社内不倫に対して懲戒できますか

Q38)本当に兼業や副業を認めなければならないでしょうか

Q39)飲酒事故や痴漢等、刑事事件を起こしたら

Q40)勤務時間中の私用メールを禁止したり、部下のパソコンを閲覧してもよいでしょうか

6.契約終了関連

Q41)退職届の撤回は認めるべきでしょうか

Q42)懲戒解雇と普通解雇と即時解雇の区別は

Q43)退職後に不正が発覚したら、退職金を没収できますか

Q44)退職後、競業会社に再就職することを止められますか

Q45)能力不足で社員(新卒者・地位特定者)を解雇できますか

Q46)協調性のない社員を普通解雇できますか

Q47)相談窓口に頻繁に連絡し、苦情ばかり申し立てる社員への対応策は

7.非正規社員関連

Q48)更新上限特約・不更新特約を結べば必ず期間満了で雇止めになるのでしょうか

Q49)有期契約者が無期転換権を行使したら正社員となりますか

8.令和2年4月1日民法改正に伴う実務の注意点

Q50)身元保証の注意点は

-

社会保険・労働保険の基本と実務

1.研修の狙い

社会保険は、病気やけが、高齢化、介護、失業等の将来起こりうるリスクに対して備える公的保険制度です。人生のさまざまな場面で関わりがありますが、そのしくみをご存知ですか? 会社では、年間の定例業務のほか、社員の入退社、病気やけが、出産育児などイベントごとに手続きが必要で、ミスや届出漏れがあってはなりません。本セミナーでは、初めて社会保険・労働保険の事務を担当される方、しくみを学びたい方、初任者を指導される管理職の方を対象に、採用から退職までの各種手続き・主な給付の内容・事務手続きのポイントなどを、最新の法改正を踏まえながら具体例を交えてわかりやすく解説いたします。

2.プログラム内容

1.社会保険制度のあらまし

2.労災保険のしくみ

1)労災保険の対象者

2)保険料の計算

3)労災保険の特別加入

4)業務災害と通勤災害

3.雇用保険のしくみ

1)雇用保険の被保険者

2)保険料の計算と徴収

3)入社・退社の際の手続き

4.労働保険料の申告と納付

1)年度更新の手続き

5.健康保険・厚生年金保険のしくみ

1)健康保険・厚生年金保険の被保険者

2)扶養家族の範囲

3)保険料の計算と徴収

4)入社・退社の際の手続き

6.給付のしくみと手続き

1)労災保険の給付

(1)労災保険の給付の種類(病気やけが、休業など)

(2)それぞれの給付のしくみ

2)雇用保険の給付

(1)雇用保険の給付の種類(失業や休業など)

(2)それぞれの給付のしくみ

3)健康保険の給付

(1)健康保険の給付の種類(高額の治療や休業など)

(2)それぞれの給付のしくみ

4)厚生年金保険の給付

7.出産・育児にかかわる給付と手続き

1)給付のしくみ

2)保険料免除制度と手続き

8.人事担当者が知っておきたい周辺知識

1)日本の年金制度

2)マイナンバー制度